富山大学COC+関連地域課題解決科目講義レポート

海域地球科学実習

取材日:2017年10月15日

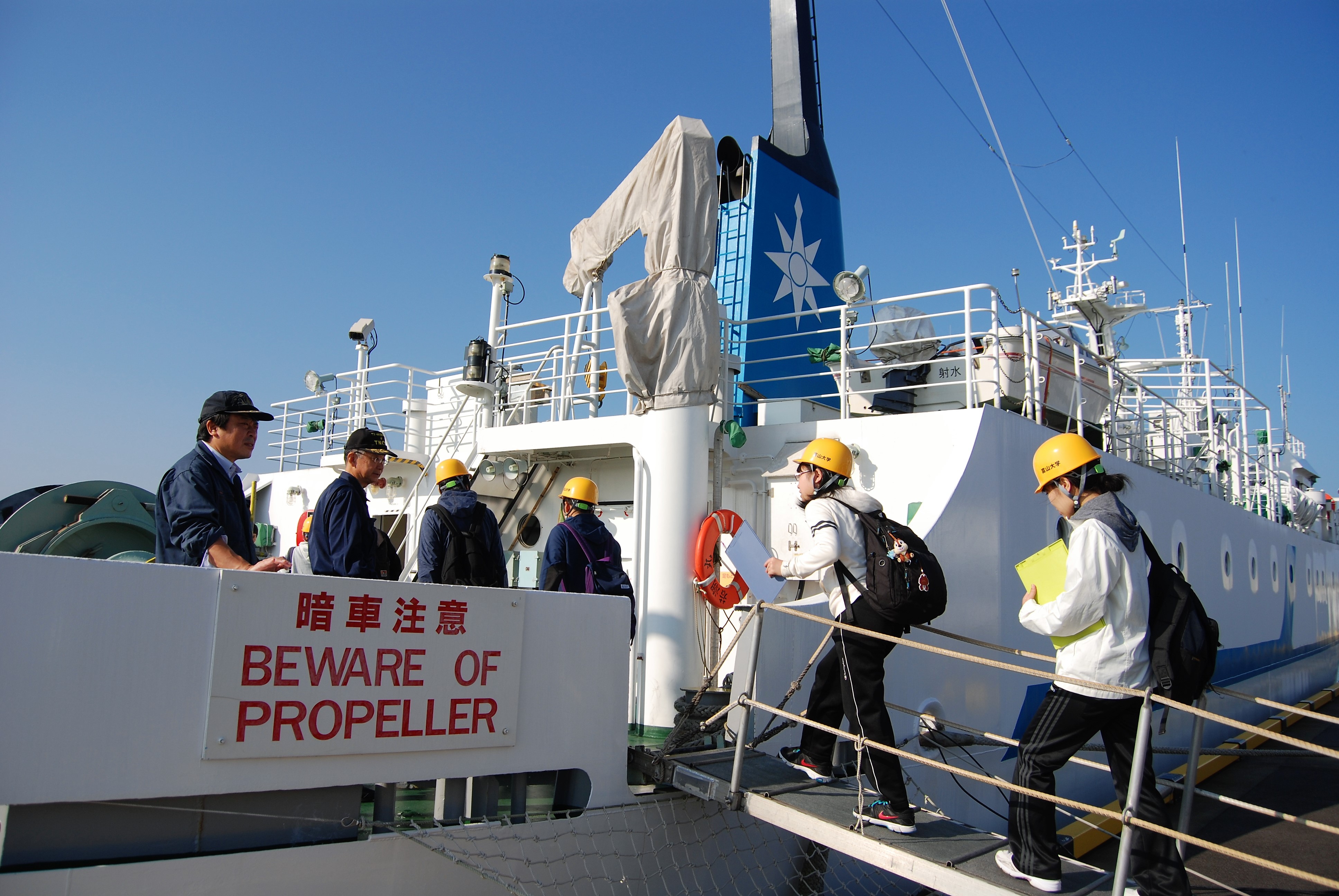

快晴の下、富山湾沖にて海洋実習を実施

10月26日、富山高専の練習船「若潮丸」を使った海域地球科学実習が実施された。富山大学理学部の松浦知徳教授、安永数明教授、楠本成寿准教授が引率し、理学部の学生28人が、富山高専臨海実習場(射水市)から富山湾沖約30キロまでを航行する間に4つのポイントで、観測や海水採取などを行った。実習の目的は将来、調査船・観測船などに乗る際の観測作業を実習するためのもので、学生たちは快晴の下、安全を心掛けながら調査にあたった。

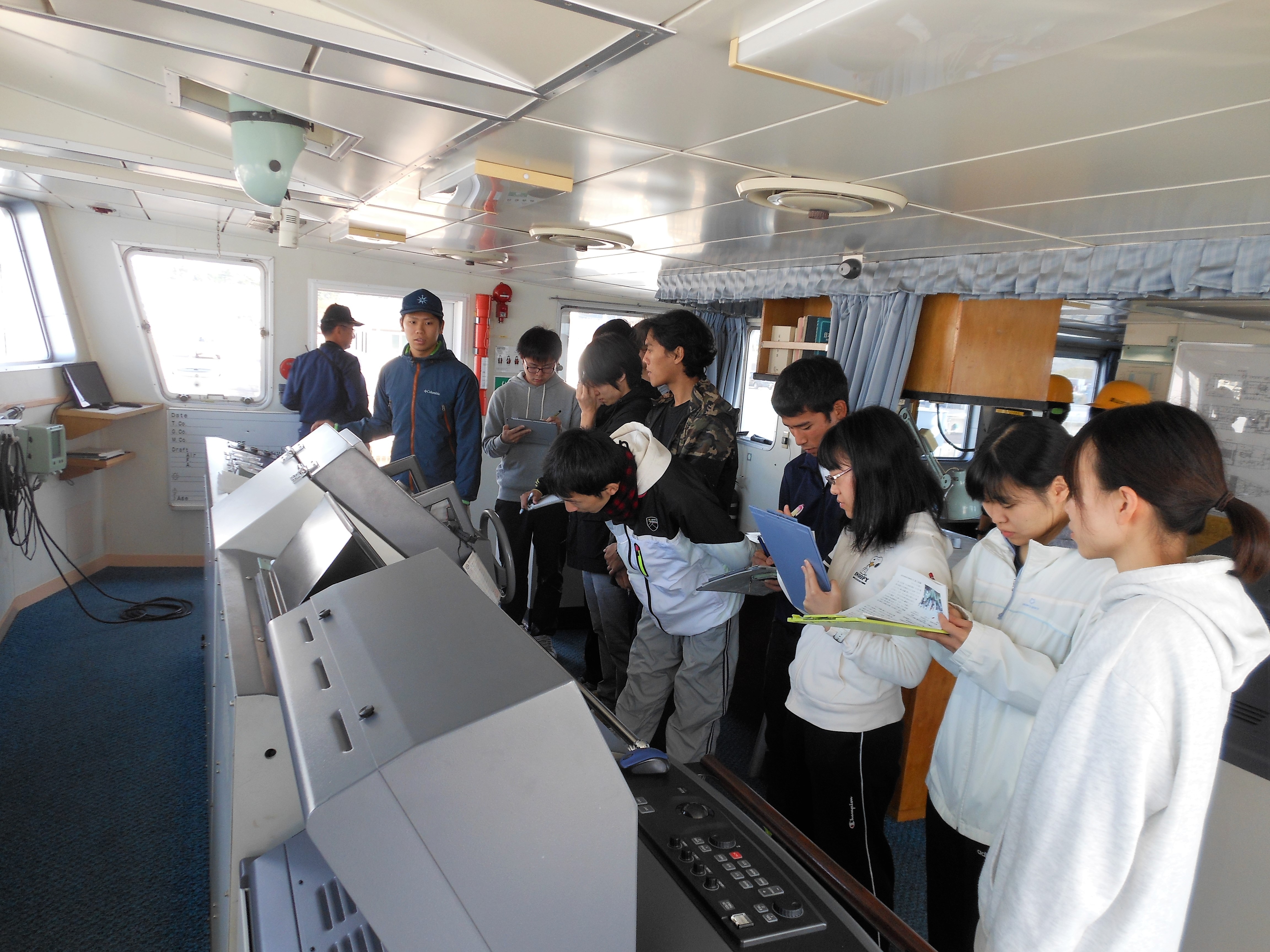

まず、「若潮丸」の中松英也 船長があいさつを述べ、金山恵美 一等航海士が乗船にあたっての安全説明を行い、千葉元 同高専教授が実習船内での行動規範や富山湾の構造、航行に関係した専門用語などを解説。船内の見学を経て出航し、調査海域へ向かった。

学生たちは事前学習を経て乗船実習に臨み、測位、気象観測、海表温度の計測、バケツ採水の計測、電気伝導度水温水深計(CTD)観測、各層採水の計測、圧縮変形実験と7つの作業を行った。また、それぞれに記録用の写真を撮影するなどレポートのための資料集めにも取り組んだ。

松浦教授は、富山湾の水塊構造が研究テーマであり、学生は同教授の指導の下、CTD・XCTDなどの機器を使って、水深1,000メートルと700メートルの水温・塩分濃度を測定した。また、採取した海水は持ち帰って、水温・塩分についてCTDのデータ結果と比較検討する予定である。

船を止めて観測する際には、発泡スチロール製の容器や生野菜を機器に取り付け、一緒に沈めた。水圧の大きい深海から引き揚げられた容器は圧縮されて2分の1以下の大きさで硬くなる。キュウリやキャベツは海水がしみて、浅漬けのようになり、学生たちは感心した様子だった。

松浦教授によると、富山湾の水は水深50メートルまでの表層、対馬暖流水が流れ込む水深300メートルまでの層、その下の水深1000メートルまでの日本海固有水がある層の大きく3層に分けられる。各層の水質を調べることで漁業や気象などに有効なデータが得られる。

安永数明教授は、船上から雲の量や形を記録する実習や放射温度計を使って海の表面温度を測るなどの実習を指導した。これらの観測データは、海上と陸上での気象変動の違いについて理解する事を目的に、船上での気温・風速・風向などの気象データと一緒に後日解析する。

楠本成寿准教授は、地下構造の把握が専門であり、学生はスマートフォンのGPS機能を使って位置情報を確認、船上に搭載されている精密な機器によって得られるデータと比較した。

実習の意義について、松浦教授は「座学では分からないことが、海の上で実際に自分がデータを取ってみることで分かるはずだ。また、5人一組のグループで活動することにより、共同作業を学ぶ機会となった」と述べた。 実習を終えた学生は「船といっても、フェリーぐらいしか乗ったことがないので、普段できない体験ができてよかった」「海に野菜を沈めることで漬物のようになる〝深海漬け〟がおいしかった。海を五感で味わうことができた」などと話した。